ノート感覚で端末を活用、現場が使いやすい学習コンテンツを選定

埼玉県八潮市では、「八潮市GIGAスクール構想」実現のため、NTTコミュニケーションズが提供するクラウド型教育プラットフォーム「まなびポケット」と、端末、端末管理ツールをパッケージ化した「GIGAスクールパック」を2020年度から導入しています。学習コンテンツはGIGAスクールパック内に含まれる協働学習システム「スクールタクト」をはじめ、ドリル教材の「ラインズeライブラリforまなびポケット」を導入し、すべてまなびポケットからシングルサインオンで利用しています。

八潮市教育委員会のお二方からまなびポケットを導入後の効果や活用率向上の取り組み、そして八潮市立大曽根小学校 千葉教諭からスクールタクトを活用した公開授業の様子と学校現場の変化を伺いました。

八潮市教育委員会 学校教育部 学校ICT推進課

菅谷 昌史 課長

学校教育部 学校ICT推進課

薄井 好人 主任指導主事

八潮市立大曽根小学校

千葉 大司 主幹教諭

- 教育委員会名

- 八潮市教育委員会

- 所在地

- 埼玉県八潮市

- 市内学校数

- 15校

- まなびポケット利用コンテンツ

- スクールタクト、ラインズeライブラリ for まなびポケット、eboard、BANSHOT、MEXCBT

- インタビュー対象者

-

八潮市教育委員会 学校教育部 学校ICT推進課

菅谷昌史 課長 、薄井好人 主任指導主事

八潮市立大曽根小学校

千葉大司 主幹教諭

各学習コンテンツにシングルサインオンでアクセスできる

まなびポケット導入の決め手は?

「GIGAスクールパック購入の前からスクールタクトの評判を聞き、導入することはほぼ決まっていました。その中で、GIGAスクールパックという端末とまなびポケット、スクールタクトがセットになったパッケージの存在を知り、導入に至りました。」(薄井氏)

八潮市では、まなびポケットを通じてスクールタクトの他、ラインズeライブラリforまなびポケットもシングルサインオンで利用しています。そのため、学校が学習コンテンツごとにアカウントを管理したり年度更新をしたりする必要がありません。

個別最適な学習への取り組み、教職員の授業準備が削減できる

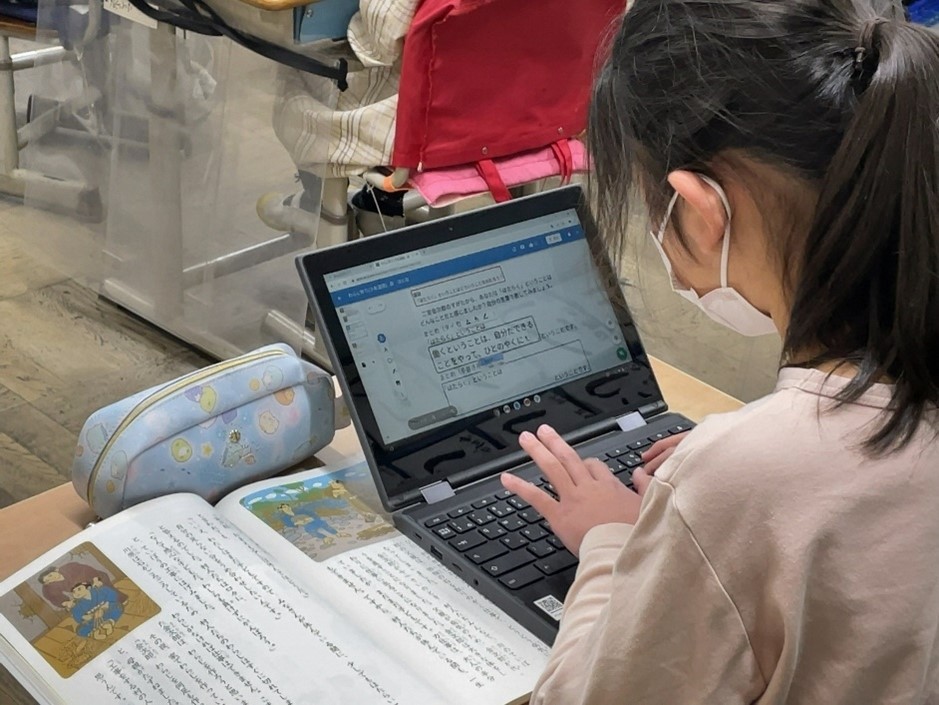

ノート代わりにスクールタクトを活用している授業風景(八潮市立大曽根小学校)

導入後はどのように活用していますか?

「コロナ禍で対話型の取り組みを行いにくい背景があり、まなびポケットの『チャンネル機能』というタブレット上でコミュニケーションをとることができる機能を用いて、グループで話し合う英作文の授業が中学校で行われていると聞きました。声を出さなくても対話的に授業が進めていける可能性を秘めたツールだと感じています。」(薄井氏)

「学びの個別最適化」を促す取り組みも進んでいます。スクールタクトでは、手が止まっている子やヒントがほしいと思っている子も、「共同閲覧モード」で友達の解答を確認し、学びを進めていくことができます。紙のノートやドリルでは、教員が解説するまで解き進められなかった子も自らヒントを得ながら学習していくことができるのです。

また、授業での「まとめ」のパートで、ラインズeライブラリforまなびポケットを活用するようになりました。子どもたちが各自問題を解き進め、手が止まったら前に戻るようになりました。薄井氏は、「個別最適化の学習を実現でき、教員のプリント準備時間の削減が図られました」と手応えを感じています。

八潮市教育委員会ならではの活用支援

独自の取り組みはありますか?

八潮市教育委員会では2021年度に学校ICT推進課が新設され、「八潮市GIGAスクール構想」に基づき計画的に研修や整備を進めています。「市としての計画に基づき、周りに流されずに根拠を持って施策を進めています。」(薄井氏)

「特徴としては、各学校の活用状況に併せて教育委員会が支援を行っていることでしょうか。学校の端末の持ち帰りにおいても強制はせず、各校の活用状況を見ながら提案しています。」(菅谷氏)

八潮市には小学校10校と中学校5校があり、小中一貫教育推進検討部会という5つの部会に分かれた研究会に教員が参加しています。学び部会や体力部会といった会あり、そこで各教員がICTの実践研究を進めています。年度末には、代表者による合同発表会をすることで実践例をシェアできる仕組みがあります。

「さらに、学校間や教員間のスキルの差が生まれないように研修を充実させました。NTTコミュニケーションズやスクールタクト提供元のコードタクト社主催のものもあわせて年間20回ほど実施しています。教務主任や研修主任、情報教育主任などが集い、そこで学んだICTの活用方法を各校に持ち帰り広げていきました。なお、昨年度の研修はコロナ禍によりオンラインとなりましたが、教員の出張の手間が省け、効率的に進められるメリットがありました。」(薄井氏)

家庭でもICT活用を

今後の取り組みを教えてください

2021年度はタブレット端末を「まずは使ってみる」ことに注力してきたと薄井氏は言います。2022年度から本格的に開始される端末の持ち帰り学習に向け、学習内容を予習の上、授業に臨む反転学習での活用や、宿題の配信など多様な活用方法が検討されています。

「スクールタクトでは、次の授業で使う課題を前もって配布し、自分の考えをまとめてくるような家庭学習での活用が可能だと考えています。」(薄井氏)

さらに、コロナ禍で学校閉鎖や学級閉鎖がなされたことから、対面とオンラインのハイブリッドで授業を行う方法も検討していく予定です。家庭と授業でICTを使い、どう学びをつなげていくか検討を進めていく予定です。

実際の授業風景を取材!

大曽根小学校 千葉教諭によるスクールタクトを活用した公開授業の様子と活用の効果を取材しました。

「『スクールタクトを使用することで、教員が子どもたち一人ひとりの考えを一覧で確認できることはありがたい』という声があがっています。必要であれば、ピンポイントでその子に指導をすることができるので最適化が図られていると感じます。また、鉛筆で書くことへ抵抗感がある子がタブレットであれば積極的に取り組む姿勢が見られるといった手応えも感じているといいます。」ICT活用を促進している千葉教諭の授業では、プロジェクターを活用し児童の回答一覧をクラス全体に提示、もう一台のプロジェクターには課題を投影しながら授業を展開しています。授業中はスクールタクトへの書き込みだけでなく、プロジェクターに児童の書き込みを投影し、児童の発表も活発に行われていました。

スクールタクトを使った授業風景